FIELD, 흩어진 아무것들

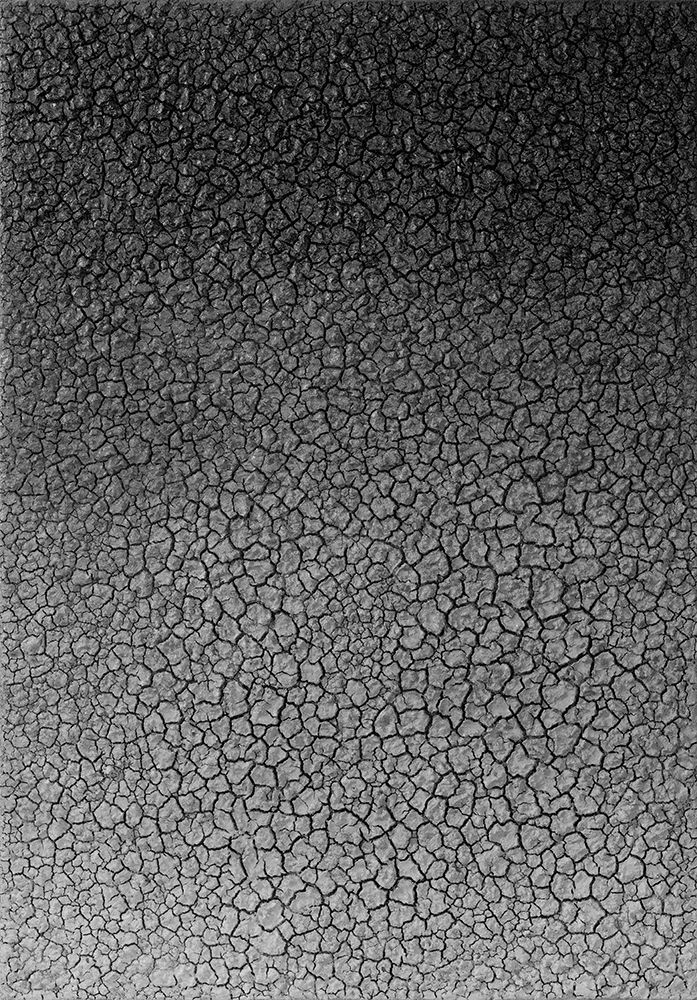

판화와 페인팅으로 선행된 나의 회화적 관념을 벗어나고자 새로운 매체를 탐구하는 동안 ‘내재된 기호’를 비롯한 이전의 작업들보다 좀 더 근원적인 접근이 필요했다. 선과 색으로

드러내고 보여주는 그간의 표현방식에서 기호로서의 시각적인 문법을 최소화하려고 시도하던 중 ‘FIELD’는 먼저 판화로 에스키스된 것이다.

2017년부터 시작한 흙 작업 ‘FIELD’는 땅에 대한 회개에서 비롯되었다.

생명의 시작은 어디서부터이며 죽음은 언제부터인가. 내가 쉼 없이 도는 트랙은 매일이 출발점인데 함께 돌아와야 할 시간은 우주의 분, 초로 달아나버려 살아온 날들보다 앞으로

살아갈 날들은 점점 줄어들고 있다. 아무리 이어 붙여도 길이가 늘어나지 않는 오늘, 꿈이 영원할 것처럼 목을 빼고 하늘을 올려다보며 서 있는 곳은 내가 죽어서 한 줌의 재로

돌아갈 땅이다. 고개를 숙여야 비로소 보이는 인생은 결국 흙덩이처럼 무너지고 부서져서 땅에 묻힌다. 땅은 발아래 모든 스러져가는 인생들을 받아 안는다. 그러한 땅이, 아니

무수히 흩어진 삶이 허술하고 미련한 지금의 나를 견디고 있다.

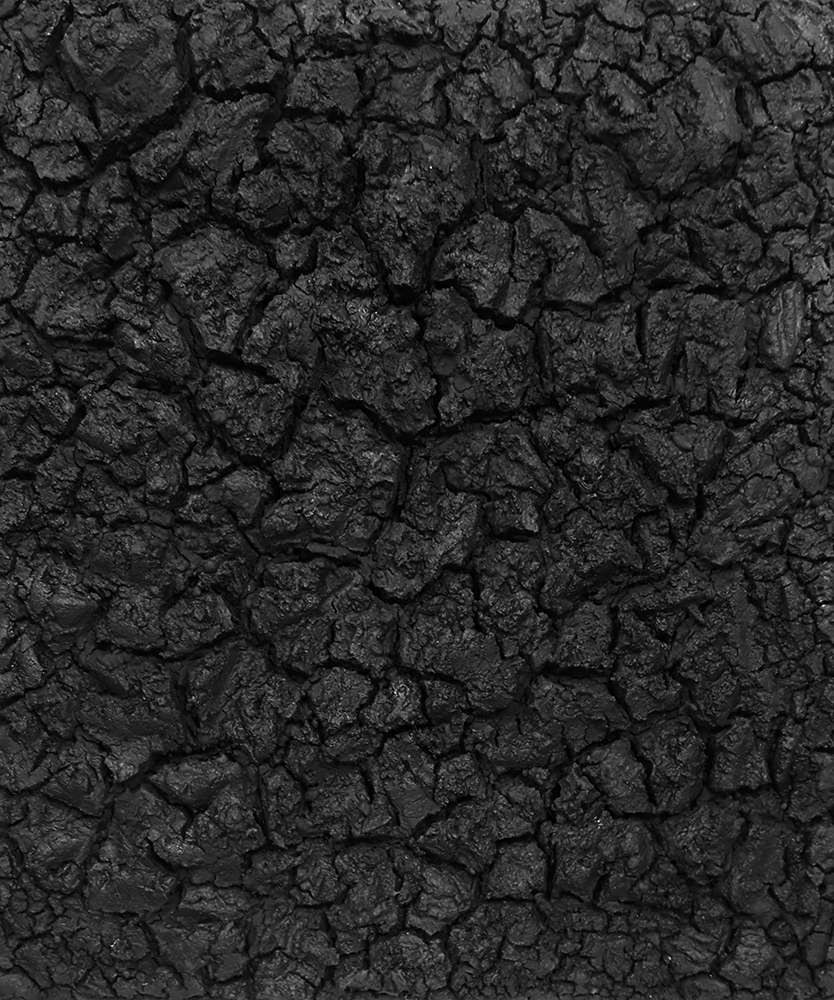

기존의 'FIELD' 작업에 더해 오브제로 사용하는 숯 피(皮)는 숯가마에서 태워진 것이다. 한 때는 바람과 햇빛의 온기로 숨을 쉬던 모습에서 손만 대도 부서지는 탄소덩어리로

변한 쓸모없는 물성, 마침내 버려지는 가난한 그들을 주워서 쓴다. 숯 피의 파편들은 부유하는 기표처럼 흩어져있다. 바탕 전체를 아우르는 크랙(crack)은 내재된 언어의 행간이며

무작위로 흩어져있는 부스러기들은 서로 다른 시간과 공간에서 존재했었던, 잠시 모였다가 어디론가 다시 흩어지는 인생들이다. 실체와 허무, 솟아나고 피어나는 존재와 버려진 존재는

서로 다른 것이 아니다. 그들은 사라지지 않는다. 여하의 목적을 다하고 죽음의 터로 돌아간 삶들은 어디선가 다른 모습으로 실재할 뿐이다. 땅으로 모이는 것은 자연의 질서이며 흙은

우주의 엔트로피가 순환하는 시간의 흔적이다.

바닷가에 밀려오는 한 알의 모래, 숯가마에 쌓인 무른 나무껍질처럼 힘없이 바스라 지는 것, 문득 생겨나서 완성되지 못하고 잊혀 진 생각들, 어느 갈피에서 참다가 삼켜진 말들 같이

세상에 와서 어떤 이름도 얻지 못한 존재들은 태어남과 회귀의 순환과정 어느 즈음에 있는가. 치열한 파도의 잔해처럼 저마다 세월의 언저리에서 맴돌다 마침내 흩어지는 최후의 것,

무심히 광야에 버려진 아무것들도 우리의 마음속에 커다란 바위 같은 형체로 또는 그림자로 남을 수 있을까. 이미 잊어버린 것들. 버려진 것들과 흩어진 것들, 수많은 계절의 물과 불을

지나온 그들 모두가 먼 훗날 어느 곳에서는 누군가가 딛고 일어서는 단단하고 굳은 땅이 되어있기를, 그리고 아수라의 욕망에 사로잡힌 오늘의 내가 또다시 태어날 수 있다면, 창조주의

마음속에서 부디 이롭고 새롭게 태어나주기를 간절히 기도한다.

그로부터 태양이 떠오르고 저물어 가는 그곳

그에 모든 神들이 놓여 있네

그 무엇도 그것을 벗어나지 못하네

이것이 바로 그것이네.

바로 여기 있는 것, 그건 저기 있는 것이라네

저기 있는 건 그것은 여기에 따라 있는 것이네

그는 죽음에서 죽음에 이른다네.

-까타 우파니샤드 제2장 4절 9,10행-

Field20-3, 53x45.5cm, mixed media, 2020

Field20-4, 162x112cm, mixed media, 2020

FIELD, Something Scattered

While exploring a new medium to escape my pictorial concept preceded by print making and painting, I needed a

more fundamental approach than previous works including 'Intrinsic Signs.' 'FIELD' was esquissed into a print

during my attempt to minimize the visual grammar as a sign, in expressing and showing it with lines and colors.

Started in 2017, the soil work 'FIELD' originated from repentance for the Earth. Where does life begin and when

does death begin? Every day is the starting point for the track I run around without rest, but the time I have

to return is going away in the minutes and seconds of the universe, so the number of days for me to live onward

is decreasing compared to the days I have lived. Today, which never becomes longer no matter how much I connect.

Where I stand looking up at the sky with my neck sticking out, as if a dream would be forever, is the land where

I will die and return to a handful of ashes. The life that is visible only by lowering the head eventually collapses,

breaks like a lump of dirt, and is buried in the ground. The earth takes and embraces all the vanishing lives beneath

its feet. Such a land, or a myriad of scattered lives, is holding up to me in this fragile, foolish state.

In addition to the existing work of 'FIELD', the charcoal used as an object was burned in a charcoal kiln. I pick up

and use the useless physical properties that are finally thrown away, after they change from once breathing in the

warmth of wind and sunlight to chunks of carbon that shatter with the touch of a hand. Shards of charcoal blood are

scattered like floating bubbles. The crack encompassing the entire background is the line of underlying language,

and the randomly scattered debris are lives that used to exist in different times and spaces, gathered for a while,

and then scattered again somewhere. Reality and vanity, rising and blooming beings, and abandoned beings are not

different from one another. They don't disappear. The lives that have returned to the place of death after fulfilling

their purpose only exist in a different form somewhere. It is in the order of nature for them to gather to the ground,

and the soil is the trace of time that the entropy of the universe circulates.

Like a grain of sand rushing on the beach, what crumbles feebly like soft bark piled in a charcoal kiln, thoughts

suddenly created and forgotten without completing, and words held back while hesitating at some point, at which point

are the beings that came into the world and never got any name in the cycle of birth and regression? Can the things that

linger at the rim of each time and finally scatter like the wreckage of a fierce wave and random things that were

inadvertently dumped in the wilderness remain in our minds as a large rocky shape or a shadow? Here is to hoping that

things already been forgotten, what has been abandoned and scattered, and everything that has passed through the waters

and fires of many seasons, will become a solid ground where somebody can step on and stand up in the distant future. And

if I, captivated by Asura's desire, can be reborn today, I pray in earnest that I will be born anew and beneficial in the

mind of the Creator.

Where the sun rises and sets

All the gods are in it

Nothing can get out of it

This is exactly it.

What's right here, that's what's over there

What's over there, that's what's also here

He goes from death to death.

-KATHA UPANISAD Chapter 2, Section 4, lines 9 and 10-

FIELD、散らばったもの

版画とペインティングから始まった、私の絵画的コンセプトから自由になろうと、新たな手段を模索している間、

「内在する記号」を始めとしたこれまでの作品よりも、もっと根源的なアプローチを必要としていた。線と色で明らかにして見せるこれまでの表現方法から、

記号としての視覚的な文法を最小化しようと試みるなか、「FIELD」は版画のエスキースから始まった。

2017年からスタートした土の作品「FIELD」は、大地に対しての悔い改めから始まった。生命の始まりはどこからで、死はいつからなのか。

私が休みなく回り続けるトラックtrackは毎日が出発点なのに、一緒に回ってくるべき時間は宇宙の分、秒として逸走してしまい、生きてきた日々より

もこれから生きていく時間のほうは徐々に減りつつある。いくら繋ぎとめても長さが延びることのない今日、夢が永遠であるかのように首を長くし

て空を見上げて立っている場所は、私が死んで一握の灰となる大地である。こうべを垂れることで初めて見える人生は、つまるところ、土塊のよ

うに崩れて砕け大地に戻る。大地は足元に崩れ落ちるすべての人生を抱きとめるのだ。その大地が、否、あまたの散り果てた人生が、みすぼらしく

愚かな今の私を支えている。

これまでの「FIELD」の作品に加え、オブジェに使う炭は炭焼き窯で焼かれたものだ。一時は風と陽の光の温かさの中に生きていた姿から、手で触れた

だけで崩れ落ちる炭素の塊となってしまった無用の物体、とうとう捨てられる可哀そうなそれらを拾って使う。炭皮のかけらは、彷徨する記号のよ

うに散らばっている。画面全体を覆うクラックは、内在した言語の行間であり、無作為に散らばっているかけらは、それぞれ異なる時間と空間で存在し、

つかの間、遭逢してはまた何処かへと立ち去るあまたの人生だ。実体と虚無、日が当たる場所で咲く存在と捨て置かれた存在は、互いに異なるものではない。

彼らは消え失せるのではない。その目的を果たし死の床へと帰り着いた人生は、何処かで別の姿をして実在しているだけだ。大地に戻るのは自然の秩序であり

土は宇宙のエントロピーが循環する時間の痕跡である。

海辺に打ち寄せる一粒の砂、炭焼き窯に積もった脆い木の皮のように頼りなく潰えるもの、不意に現われて形を成さずに忘れ去られた概念、

ある瞬間に我慢して飲み込んだ言葉の数々のように、この世にいでて、いかなる名前も持ち得なかった存在は、輪廻転生のどのあたりにいるのだろうか。

砕け散る波濤の飛沫のように、歳月の周縁を彷徨いながら終には散り果ててしまう最後のもの、無関心に広野に捨てられたものたちも、我々の心の中に大き

な岩のような形で、もしくは影として留まることはできるだろうか。すでに忘れられたもの。捨てられたものと散り果てたもの、あまたの季節の風雪

に耐えてきたそのすべてが、いつの日か、何処かで、誰かが立ち上がるための揺るぎない大地になることを、そして阿修羅の欲望にまみれた今日の私が、

また生まれ変われるとしたら、創造主の御心のもと、どうか役に立つ、新しい自分として生まれ変わることを切に祈る。

そこから太陽がのぼり沈んでいくその場所

そこに全ての神が宿っている

いかなるものもそれから逃れることはできない

これがまさにそれなのだ

ここにあるもの、それはあそこにあるものだという

あそこにあるもの、それはここにも共にあるものなのだ

それは死から死へと至るという

―カタ・ウパニシャッド(KATHA UPANISAD) 第2章第4節9,10行―

Field20-5, 130x97cm, mixed media, 2020